Archifiltre, l'histoire d'un bouleversement archivistique

10 SEPTEMBRE 2025

Comment un simple constat – l’impossibilité de traiter des masses numériques avec des méthodes papier – a conduit à l’un des seuls projets d’outil numérique public et libre majeurs de l’archivistique française ? De la prise de conscience en 2016 à la refonte de l’application en 2025, découvrez l’histoire d’Archifiltre : un outil pensé par et pour les archivistes, devenu en quelques années un allié incontournable pour dompter la jungle des fichiers numériques.

Chapitre 1 : Le mur du numérique

Une mission d’archives à l’épreuve du temps

En 2017, la mission Affaires sociales se heurte à un nouveau défi. Elle couvre alors un vaste périmètre – neuf directions supports, douze directions métiers, plus de 4 600 agents producteurs de documents, sans compter les 110 opérateurs d’État suivis au titre du contrôle scientifique et technique. Le flux des documents papier versés aux archives ne diminue pas. Il s’établit alors à un rythme élevé de 600 mètres linéaires par an, pour une capacité de traitement de 200 mètres.

Ce n’est pas le papier le plus problématique. En parallèle survient une arrivée massive de documents numériques, peu structurés, éparpillés sur des serveurs, produits de manière décentralisés et rarement décrits. Un monde encore peu connu pour les archivistes, sensibilisés à l’archivage des bases de données (et donc de données structurées), mais pas à cette jungle de fichiers bureautiques.

L’expérience d’une stagiaire

La difficulté devient tangible lorsqu’une stagiaire est chargée de tester le traitement manuel d’un petit volume de fichiers. En appliquant des méthodes classiques – ouverture manuelle de chaque dossier, reclassement, renommage – elle passe deux mois à trier 6 Go de données. Résultat : seuls 6 % du fonds ont été traités. Ce chiffre, brutal, donne une échelle de l’impasse méthodologique à laquelle le service est confronté.

Ce n’est plus seulement une question de compétence : le temps humain n’est plus adapté aux volumes numériques.

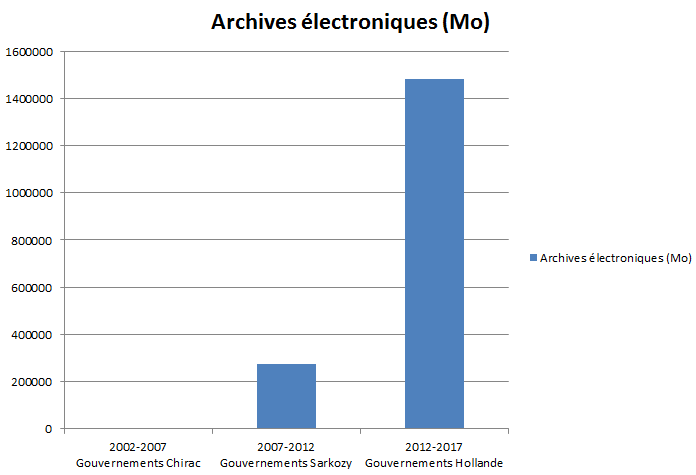

L’équation impossible des volumes

En 2017, un point de bascule est atteint. La Mission récupère un versement numérique massif lié à la fin du quinquennat Hollande et représentant 2 téraoctets de données. Le service n’est pas capable en l’état de traiter une telle volumétrie. À raison d’un volume de versement de 1,7 To par an par la suite, le rythme est insoutenable. Les archivistes cherchent alors à transposer ces volumes numériques en mètres linéaires : un téraoctet équivaudrait à 40 kilomètres linéaires. Ces ratios théoriques restent fragiles. Le ratio entre les archives papier et numériques varie généralement entre 1 et 10. Ainsi, en pratique, un téraoctet peut représenter entre 4 et 40 kilomètres linéaires. Pour autant, et même avec une estimation basse (4 km/To), la situation reste ingérable.

L’évidence est là : les méthodes papier ne fonctionnent pas pour le numérique. Il fallait trouver un moyen d’adapter les pratiques. C’est ainsi qu’est né le groupe de réflexion autour d’un outil qui pourrait aider les archivistes dans le processus de traitement des archives numériques pour effectuer un travail plus efficace et plus rapide.

Chapitre 2 : Naissance d’une idée

La lettre qui a tout changé

En mai 2017, le référent open data propose de monter un projet dans le cadre du programme Entrepreneur d’intérêt général (EIG). Anne Lambert et Chloé Moser rédigent une lettre décrivant un outil idéal : un assistant pour dompter les vracs numériques. Le jury du programme, séduit par l’universalité de cette problématique, retient le projet.

Une équipe et une vision

Deux Entrepreneurs d’Intérêt Général sont recrutés. La première étape ? Comprendre le métier des archivistes. Une image ressort : les archivistes décrivent leur ressenti face aux arborescences comme celui d’une personne perdue dans une forêt dense et infinie. Dossiers dans des dossiers dans des dossiers… jusqu’à 32 niveaux observés. L’équipe comprend qu’il faut changer de point de vue pour visualiser cette forêt, et non l’explorer à l’aveugle. Alors, l’équipe nouvellement constituée imagine une interface où les utilisateurs ne voient pas seulement les fichiers, mais leur organisation. C’est ainsi que naît l’intuition fondatrice : donner de la visibilité pour redonner du pouvoir.

Chapitre 3 : Des tests à l’open source (2018–2019)

La communauté comme moteur

Dès le début, 20 « super testeurs » sont associés au projet. Archivistes en ministère, en collectivités territoriales, à l’étranger… Tous contribuent à affiner l’outil selon leurs attentes concrètes. L’intelligence collective est au cœur du projet. Les retours sont constants, concrets, et permettent de rester centré sur la réalité du métier.

Des fonctionnalités pour plus de clarté et de confiance

Entre 2018 et 2019, Archifiltre évolue à grande vitesse pour devenir un véritable outil visuel, rassurant et intuitif. Plusieurs fonctionnalités clé voient le jour :

- Le glisser-déposer d’une arborescence : un simple geste pour charger un répertoire et démarrer l’analyse, sans paramétrage complexe.

- La copie sécurisée : l’outil travaille uniquement sur une copie temporaire des données, garantissant de ne jamais modifier les fichiers originaux, ce qui sécurise les archivistes dans leur démarche.

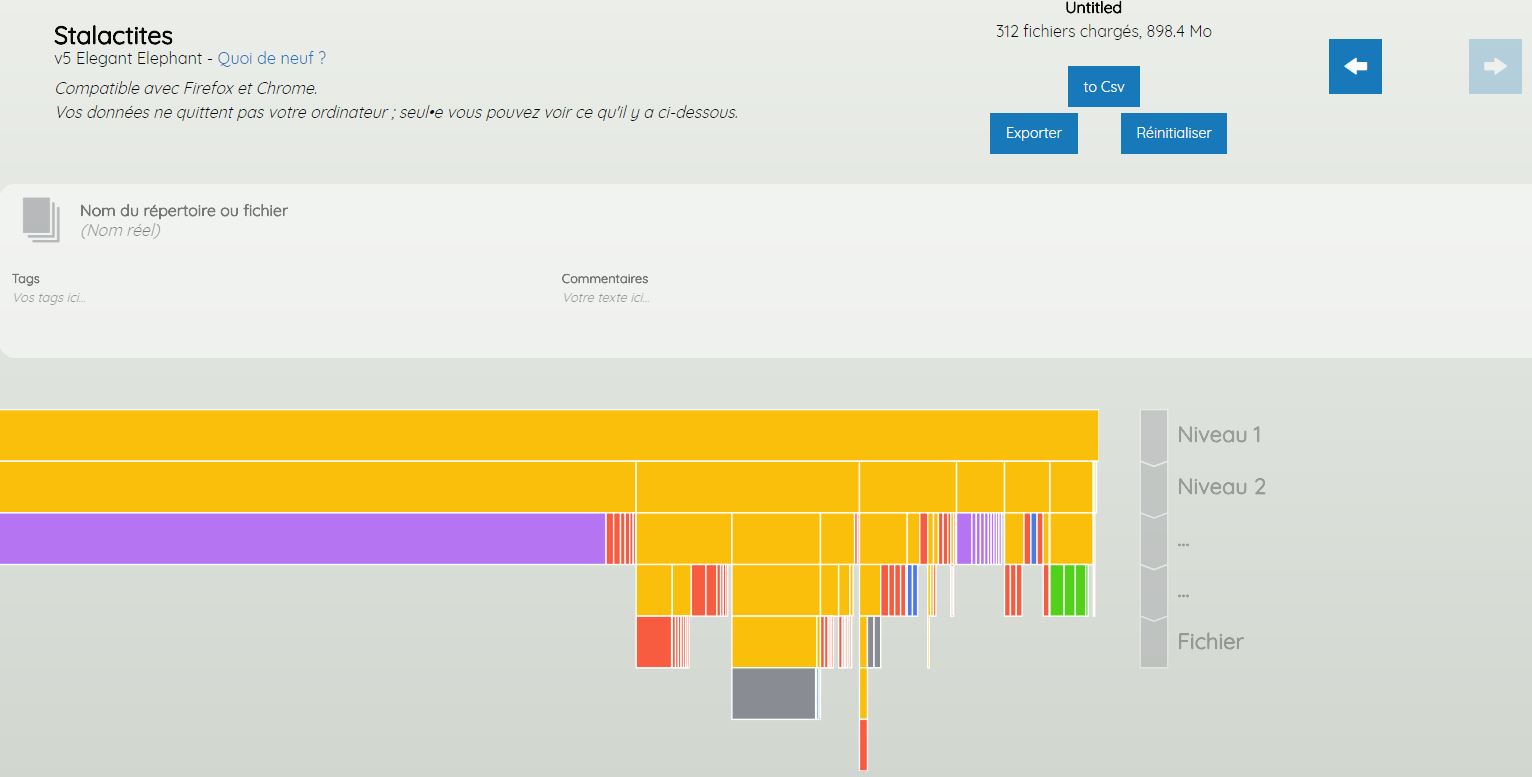

- La visualisation en stalactite : inspirée des dataviz et de la métaphore de la caverne de Platon, elle permet de percevoir la profondeur des arborescences d’un seul coup d’œil, et d’identifier les zones les plus denses ou problématiques.

- Un code couleur lisible : emprunté à l’univers Windows (jaune pour les dossiers, vert pour les tableurs, rouge pour les présentations…), il facilite l’appropriation rapide de l’interface.

- Un tri visuel par volume et par date : les utilisateurs peuvent ainsi repérer rapidement les fichiers les plus lourds ou les plus anciens, comme on le ferait avec des liasses de papier prenant trop de place en rayonnage.

Ces fonctionnalités, simples en apparence, transforment radicalement l’approche du tri numérique. Elles rendent l’arborescence navigable, compréhensible et actionnable, tout en respectant les habitudes de travail des archivistes.

En 2018, Archifiltre ressemblait à ça :

Archifiltre devient un couteau suisse dans le trousseau des archivistes

Initialement proposé comme application web, il rencontre vite une limite : les navigateurs ne supportent pas les très gros volumes de données. Pour dépasser cet obstacle, l’équipe développera en 2019 une version exécutable à installer en local et la rend open source.

Ce passage au local ouvre la voie au traitement de vraies arborescences de production – parfois plusieurs dizaines, voire centaines de gigaoctets – et permet à Archifiltre de devenir un outil de terrain, utilisé dans les services pour développer de nouveaux usages.

Chapitre 4 : Premiers succès et premières limites

La fusée Archifiltre est lancée

Le 29 novembre 2018, le tout premier SIP -paquet contenant les archives et leurs métadonnées- est versé dans le Système d’Information Archivistique des Archives nationales après avoir été analysé par Archifiltre et produit avec l’outil ResiP. Chloé Moser se souvient :

« C’était le tout premier SIP français, le DPM/2009/018. J’avais l’impression d’être au lancement de la fusée Ariane, tout le monde était autour de moi, j’avais une clé USB avec l’export ReSip. Quand le versement a été déposé, il y a eu des applaudissements, c’était la folie ! »

Nouvelles fonctionnalités

Tri des doublons, marquage, description, tri par date… l’outil s’enrichit avec l’aide et les retours des utilisateurs. Mais une limite apparaît : l’outil ne permet pas encore d’exporter les informations enrichies. L’équipe se saisit du problème : les exports CSV, ReSip et rapport d’audit sont ajoutés, permettant une exploitation hors de l’outil. Un rapport d’audit pouvait ainsi permettre à un archiviste d’identifier 60 à 70 % des volumes à éliminer en une demi-journée. En comparaison, là où une stagiaire mettait deux mois à traiter 6 Go de données en 2016, il suffit désormais de moins d’une demi-journée pour analyser et commencer à traiter un versement d’une dizaine de gigaoctets. Le changement d’échelle est radical.

Chapitre 5 : Après l’EIG, le défi de la continuité (2020)

Changement de modèle

Fin 2019, le projet EIG se termine. Pour continuer, l’équipe rejoint l’incubateur de start-up d’État des Ministères sociaux, La Fabrique ; les développements sont confiés à des prestataires. Ce passage en prestation a marqué un changement dans la dynamique de développement d’Archifiltre, passant d’une approche de co-conception à un modèle plus traditionnel de développement de produit. Le rythme s’est alors orienté vers la pérennisation et la mise en valeur des premières innovations.

La pandémie, une opportunité pédagogique

En 2020, la crise sanitaire limite la capacité de traitement du papier, ce qui donne à l’équipe l’occasion de lancer une offre de formation sur l’utilisation de l’outil. Elle travaille également à la documentation détaillée pour faciliter l’adoption de l’outil par les utilisateurs au sein de leurs services, et par les services informatiques, soucieux de la sécurité des données analysées par l’outil.

Du bureau au salon : un logiciel qui change de cadre

Avec la généralisation du télétravail et une vie numérique confinée entre quatre murs, certains agents ont installé Archifiltre sur leur ordinateur personnel. Et là, surprise : ils découvrent que le désordre numérique n’est pas seulement un enjeu pour l’administration. Disques durs saturés, arborescences oubliées, dossiers en doublon… La pandémie révèle que le vrac numérique est aussi une réalité domestique, intime, parfois angoissante. Chloé Moser témoigne sur son usage personnel d’Archifiltre :

« Longtemps, j’ai eu comme charge mentale de trier mes photos, c’était douloureux. Un jour, j’ai passé mon disque dur sur Archifiltre et je me suis rendu compte que 65% de l’espace de mon disque dur était occupé par une copie de sauvegarde de l’ordinateur de mon frère. J’ai supprimé cette copie de sauvegarde obsolète, j’ai fermé mon ordinateur et je suis allé faire autre chose parce que, finalement, mes photos n’étaient pas un problème, elles ne représentaient que 12% de l’espace. »

Chapitre 6 : Explorer plus loin, réfléchir autrement (2021–2024)

Nouveaux projets, nouvelles limites

En parallèle de l’adoption d’Archifiltre Docs, un nouveau besoin devient évident : le traitement des messageries. Dans une administration dématérialisée, l’essentiel des échanges formalisant les décisions et arbitrages, passe par e-mail. Or, ces messages, souvent archivés dans le désordre ou dans des formats peu exploitables, constituent une mémoire invisible mais essentielle.

C’est dans ce contexte que l’équipe commence la conception d’Archifiltre Mails en 2021. L’objectif est simple : permettre aux archivistes d’identifier rapidement les messages à supprimer ou à conserver, dans des volumes parfois colossaux.

En raison de contraintes de ressources, il est finalement décidé de mettre en pause le développement d’Archifiltre mail pour se concentrer sur le premier outil, Archifiltre Docs. Cette décision a été prise dans l’attente de nouveaux financements qui permettraient de relancer le projet Archifiltre mail en menant les deux projets de front.

Mieux comprendre les utilisateurs pour mieux leur répondre

En consolidant sa base d’utilisateurs, l’équipe réalise que les besoins dépassent le cercle des archivistes. Le cycle de vie d’un document implique aussi les agents producteurs, les responsables métiers, les services informatiques. Archifiltre devient alors un outil de chaîne, qui accompagne chaque maillon du traitement documentaire – depuis la création jusqu’au traitement de fond en vue de l’archivage.

Le mur des performances

Malheureusement, en 2024, les limites techniques se font sentir. Les volumes à analyser explosent, l’outil peine à suivre. L’équipe entame alors les recherches pour repenser l’application en profondeur et refondre le code dont les couches successives deviennent un frein à l’innovation.

Chapitre 7 : 2025, moment de pause… ou de renaissance ?

Un temps de transition

Début 2025, le projet entre dans une phase de ralentissement, portée par un contexte institutionnel en évolution et des priorités budgétaires en réajustement. Cette période de transition, bien qu’incertaine, ne fait pas faiblir l’équipe, qui profite de ce temps pour se recentrer sur les besoins du terrain. Les utilisateurs sont consultés, leurs idées, attentes et retours d’expérience collectés. Très vite, une feuille de route se dessine : les contours d’une nouvelle version d’Archifiltre, plus ambitieuse encore.

Et maintenant ?

Si le développement de la v4 marque une pause, les usages, eux, se poursuivent et s’intensifient. Statistiques, témoignages, sollicitations : tout converge vers une même réalité. Archifiltre est devenu un outil incontournable. Cette dynamique terrain joue un rôle déterminant : c’est par la preuve d’usage, portée par une communauté engagée, que le projet reprend son élan.

Ce moment de flottement devient alors une opportunité stratégique. Depuis des mois, l’idée d’une refonte complète du code était dans toutes les conversations. Ce contexte offre le cadre idéal pour concrétiser cette ambition. Portée par des années de retours d’expérience, l’équipe se remet au travail, bien décidée à construire une version 5 plus performante, plus rapide, plus intuitive, plus complète – avec une analyse à la racine, un audit enrichi, et toujours cette exigence de simplicité, de clarté et de sécurité locale.

Archifiltre est prêt à écrire un nouveau chapitre. La version 5 sera l’aboutissement de huit années de retours d’expérience, de test, de résilience et de conviction. Plus qu’un outil, Archifiltre est devenu une culture, un état d’esprit : celui d’archiver avec sérénité dans un monde numérique chaotique en éternel expansion.